Dem geheimnisvollen Miteinander im Boden auf der Spur

Sie können es alleine ganz gut. Aber miteinander geht es überaus besser: Bäume und Pilze gehen ungemein erfolgreiche Gemeinschaften ein und verblüffen unsere Wissenschaftler. Im Rahmen des Projektes“ Stadtbaum 21″ warfen unsere Mitarbeiter intensive Blicke ins bislang unerforschte Bodenleben, fanden Erstaunliches und fragen sich seitdem, ob wir die Welt zu unseren Füßen nicht mit ganz anderen Augen betrachten sollten.

„Wir forschen im All und auf dem Meeresgrund. Doch was sich im Boden unter unseren Füßen abspielt, davon wissen wir noch erschreckend wenig.“ Josef Valentin Herrmann ist Leiter des Fachzentrums Analytik der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Seit vier Jahren erforscht er im Rahmen eines großen Versuchs zu den Stadtbäumen der Zukunft deren Wurzelreich. Und blickt fasziniert in einen vielfältigen Mikrokosmos, den er und seine Mitarbeiter Schritt für Schritt besser erahnen. Auch wenn es noch lange dauern wird, bis seine Rätsel entschlüsselt sind.

„Stadtbäume, so unser menschliches Verständnis, haben es schwer: Eingepfercht in ein kleines Pflanzloch sollen sie eine attraktive Krone und ein reiches Wurzelwerk ausbilden, Sauerstoff in die von Abgasen geschwängerte Stadtluft pumpen und kühlen Schatten und Luftfeuchtigkeit bei großer Hitze spenden,“ erklärt Herrmann. Und das bei negativsten Startbedingungen: Oft sind sie von einer fast wasserdichten Asphaltfläche umgeben und erhalten nur spärlich Flüssigkeitsnachschub von oben. Sie leben getrennt von anderen Bäumen, die in den Wäldern offenbar vitale, kommunikative Gesellschaften bilden. Sie werden von Hunden angepinkelt und von Autos angerempelt, von Stadtgärtnern beschnitten und von Liebenden mit Herzchen tätowiert. Was also braucht ein Stadtbaum außer Wasser, um in dieser feindlichen Umgebung zu überleben? Was kann der pflanzende Mensch ihm mitgeben? Bodenlebewesen. Mineralstoffe. Und vor allem Mykorrhiza, Pilze.

Das versuchten auch die Mitarbeiter der LWG. Sie impften an drei Standorten in Bayern – in Würzburg, Hof und Kempten – jeweils die Hälfte der Versuchsbäume bei der Pflanzung mit einem kommerziellen Mykorrhiza-Präparat. Doch das Ergebnis erstaunte sie: „In den Pflanzgruben, in denen sie keine zusätzlichen Pilze gegeben hatten, etablierte sich innerhalb kürzester Zeit meist reichstes Bodenleben“, fand Herrmann heraus. „Dort aber, wo sie künstlich versucht hatten, dem Baum die Startbedingungen zu erleichtern, fanden sie bislang keine Unterschiede. Weder gab es mehr noch gab es weniger Mykorrhiza.“ Was war geschehen? Finden auch im Boden so etwas wie Revier- oder Verteilungskämpfe statt? Oder gelten hier ganz andere Regeln?

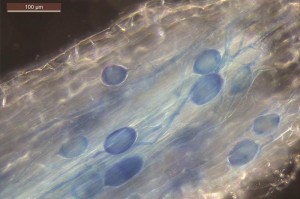

„Weitere Untersuchungen ergaben, dass die gepflanzten Bäume in ihren Wurzelballen schon jede Menge Pilze und Bodenlebewesen mitbringen. Sie haben also offensichtlich ihr persönliches Startpaket schon dabei, bringen es aus der Erde der Baumschulen bereits mit“, betont Herrmann. Mit einer feinen Netzhaut überziehen die Pilze die Wurzeln, umgeben sie mit einer halben Millimeter dicken Schutzschicht. Sie sind Wächter und Mitarbeiter zu gleich und weit mehr als nur eine Arbeitsgemeinschaft. Mykorrhiza und Pflanze verbinden sich miteinander, verwachsen zu einer Einheit mit vielen Funktionen zu beiderseitigem Wohlergehen: In dieser Symbiose erleichtern es die Pilze den Wurzeln, Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen. „Umgekehrt profitiert der Pilz von den Nährstoffen, die der Baum oberirdisch produziert: Von Zucker zum Beispiel, den er in den Blättern herstellt“, erzählt Josef Valentin Herrmann.

Bei einer künstlich herangezogenen Pflanze in einem Topf voll steriler Anzuchterde zum Beispiel fehlen alle Bodenlebewesen. Dann ist das Gewächs auf den Menschen angewiesen, darauf, Nährstoffe in optimaler Form zugewiesen zu bekommen. Gärtner scheinen das ganz gut zu beherrschen, wie sich am Wachstum der Pflanze erkennen lässt. Doch wie sieht es in der Natur aus, wie im vom Asphalt umgebenen Pflanzloch?

Fragen, auf die Josef Valentin Herrmann Antworten sucht und nur langsam findet. Denn viele Situationen lassen sich nicht im Labor nachbauen und dort in aller Ruhe studieren. Man muss am Objekt bleiben, die Bedingungen vor Ort sorgfältig anschauen, um sie besser zu verstehen. Und das ist nicht immer so einfach. „Schon alleine das Beobachten, das Ziehen von Bodenproben, das Pflanzen und Umgraben, nährstoffhaltiger Regen und viele andere Faktoren mehr verändern die Ausgangssituation nachhaltig“, erklärt Herrmann. Und dennoch sei es höchste Zeit, etwas zu tun. Denn das Gesicht der Erde verändere sich schneller, als wir Menschen Wissen generieren können.

Quelle: Bayerische Landeanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG)

Schreibe einen Kommentar