Böden des bayerischen Alpenvorlandes

Als

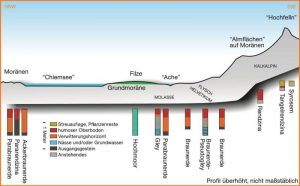

bayerisches Alpenvorland wird das Gebiet südlich der Donau bis zum Alpennordrand bezeichnet. Im Westen reicht es bis zur Grenze des Regierungsbezirks Schwaben zu Baden-Württemberg. Die östliche Grenze bildet die Salzach. Das nördliche Alpenvorland ist wie das norddeutsche Tiefland glazial geprägt und weist den typischen Formenschatz auf: Moränenwälle unterschiedlichster Vorstoß- und Rückzugsphasen, Schotterterrassen jüngerer und älterer Eiszeiten, Kamesterrassen, Drumlins und Toteislöcher. Glaziale, fluvioglaziale und periglaziale Sedimente (Löss, Solifluktionsschuttdecken) sowie organisches Material (Moore) bilden daher die Ausgangssubstrate der Bodenbildung. Da die klastischen Sedimente in der Regel primär kalkhaltig waren, entwickelten sich in ihnen u. a. Parabraunerden, die mit Pseudogleyen, Pararendzinen, Ackerbraunerden sowie in Senken mit Gleyen und Mooren vergesellschaftet sind.

Klimawandel und Sedimente

Vor rund 28.000 Jahren erfolgte während der letzten Eiszeit (Würm-Eiszeit) eine rapide Abkühlung des Klimas, die vor etwa 25.000 Jahren zum Hochwürm oder Hochglazial im Alpenraum und seines nördlichen Vorlandes überleitete. Schließlich erreichten die Zungen des sich aufbauenden würmeiszeitlichen Eisstromnetzes vor etwa 23.000 Jahren das nördliche Alpenvorland. Im Vorland konnten sich die Eismassen ohne einengende Talflanken ausbreiten. Ständig anfallende Schmelzwässer transportierten große Mengen an Schotter in das Gletschervorfeld (Niederterrassenschotter), wobei sie sich immer tiefer in die Ablagerungen älterer Eiszeiten einschnitten (Hochterrassenschotter, Jüngere Deckenschotter, Ältere Deckenschotter). Auf dem Höhepunkt der Würm-Eiszeit vor etwa 20.000 bis 18.000 Jahren waren rund 150.000 Quadratkilometer des Alpenraumes und seines Vorlandes mit Eis bedeckt. Bei Kufstein (499 Meter) reichte die Eisobergrenze des Inn-Gletschers im Hochglazial bis 1.700 Meter, bei Kössen im Tiroler Kaiserwinkel (589 Meter) lag die Obergrenze des Chiemsee-Gletschers bei 1.400 Meter und bei Rosenheim (447 Meter) bei 900 Meter Meereshöhe, sodass noch im Alpenvorland Eismächtigkeiten von mehreren hundert Metern erreicht wurden.

Vor ca. 18.000 Jahren begann die Spätwürm-Phase oder das Spätglazial mit dem etappenweisen Rückzug des Eises. Die Hauptrandlage des Würmmaximums sowie die Stillstandsphasen einzelner Rückzugsetappen der Vorlandgletscher sind durch Wallendmoränen dokumentiert, die z. B. für den Inn- und Chiemsee-Gletscher bereits im Jahr 1924 vom deutschen Geographen Carl Troll (1899-1975) kartographisch skizziert wurden.

Das vom Chiemseegletscher geschaffene Zungenbecken, füllte sich bei seinem Rückzug mit Schmelzwasser, sodass vor rund 15.000 Jahren der Chiemsee entstand. Damals war der See ungefähr vier Mal so groß wie heute. Etwa 5.000 Jahre später waren weite Teile des Sees verlandet. Weitere 5.000 Jahre danach waren aus zahlreichen Niedermooren Hochmoore entstanden. Ein weithin bekanntes Beispiel sind die Kendlmühlfilzen bei Grassau (auch Kendlmühlfilze, Kendlmühlfilzn oder Kendlmühlfilz geschrieben). Auch in Toteiskesseln bildeten sich Moore (Kesselmoore). Beispiele für größere Niedermoore im Alpenvorland sind das Ainringer Moos im Rupertiwinkel, das Grabenstätter und das Bergener Moos südöstlich des Chiemsees sowie das Leutstettener Moos, ein verlandeter Teil des Starnberger Sees.

Vor etwa 11.000 Jahren erfolgte während der Jüngeren Tundrenzeit oder Jüngeren Dryas noch einmal ein kräftiger Kälterückschlag (benannt nach Dryas octopetala, die Weiße Silberwurz, eine Pflanze, die zu jener Zeit in den Kältesteppen weit verbreitet war). Die Gletscher verließen zu dieser Zeit den Alpenraum nicht mehr. Doch bei einer mittleren Jahrestemperatur von minus drei Grad Celsius herrschten periglaziale Bedingungen unter denen es im Alpenvorland unter anderem erneut zur Auswehung und Ablagerungen von Löss sowie zu Prozessen der Solifluktion kam. Zeugnis davon liefert eine solifluidal umgelagerte Deckschicht aus Löss, die in einer Mächtigkeit von etwa 40 bis 70 Zentimeter auf Jungmoränen und den zuzuordnenden Schotterflächen zu finden ist (Semmel 1973). An Hängen zeigen gröbere Komponenten die für Solifluktionsschuttdecken typische Einregelung ihrer Längsachsen in Richtung des Gefälles. Der Anstieg der Schneegrenze auf heutige Verhältnisse war vor rund 10.000 Jahren abgeschlossen und die Nacheiszeit, das Holozän mit fortschreitender Bodenentwicklung, begann. Da die Böden der Altmoränen und Hochterrassenschotter nicht mehr von der würmzeitlichen Vergletscherung erreicht wurden, ist ihre Entkalkungs- oder Entwicklungstiefe deutlich größer.

Im Alpenvorland sind Braunerden in der lösslehmhaltigen Deckschicht (Solifluktionsschuttdecke) der Jüngeren Tundrenzeit über Moräne und Schotter entwickelt und mit Parabraunerden vergesellschaftet. Durch Beackerung mit einhergehender Bodenerosion sind Braunerden und Parabraunerden vielfach zu Pararendzinen (Ah/C-Böden) degradiert oder es entstanden infolge der Kappung des Al-Horizontes von Parabraunerden durch die Pflugarbeit Böden mit tiefgründigem Oberboden (Ap-Horizont), Ackerbraunerden genannt. Pseudogleye sind durch Tonanreicherung im Unterboden (Bt-Horizonte von Parabraunerden) oder in geschichteten Substraten wie im Falle der lösslehmhaltigen Deckschicht über feinerdereicher Moräne im Jungmoränengebiet ausgebildet.

Moore

Moore sind vom Wasser geprägte organische Böden mit bis zu mehreren Metern mächtigen Humushorizonten aus Torf. Man spricht auch von vollhydromorphen Böden, die mehr als 30 Prozent organische Substanz enthalten. Sie entstehen überall dort, wo Wasser im Überschuss vorhanden ist. Sei es als Niederschlagswasser, hoch stehendes Grundwasser, Quellwasser, Hochwasser oder etwa Stauwasser. Moore sind äußerst vielgestaltig und können nach unterschiedlichsten Kriterien klassifiziert werden. Nicht selten gibt es in Abhängigkeit vom Relief und der Art des Wasserangebotes Übergangsformen zwischen mehreren Moortypen.

Grob kann man aufgrund des Oberflächenverlaufes zwischen Niedermoor und Hochmoor unterscheiden. In Süddeutschland werden Niedermoore auch Moos und Hochmoore Filz genannt. Häufig trifft das zu, doch Ausnahmen bestätigen die Regel. So sind einige Moore, deren Name mit „Moos“ endet, ebenfalls Hoch- oder Regenmoore. Während nährstoffreiche Niedermoore noch vom Grundwasser beeinflusst sind, werden die nährstoffarmen, sauren, uhrglasähnlich gewölbten Hochmoore nur noch vom Niederschlag ernährt. Man spricht auch ombrogenen oder ombrotrophen Mooren (vom griechischen ómbros = Regen). Daher auch die gleichbedeutende Bezeichnung „Regenmoor“ für Hochmoor.

Moore bilden sich, wenn Luftmangel den Abbau der organischen Substanz hemmt, wodurch sich große Mengen davon als Torf anreichern. Dies ist in Seen, an permanent oder periodisch vernässten Standorten der Fall. Große Niederschlagsmengen, niedrige Jahresdurchschnittstemperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit tragen ein Übriges bei. Niedermoore bilden sich durch allmähliches Verlanden eines Gewässers vom Ufer aus. Stark wuchernde Pflanzen des Röhrichts wie Schilfrohr (Phragmites australis), Seggen-Arten (Carex spec.) oder Rohrkolben (Typha spec.) liefern das organische Material für die Torfbildung.

Im Laufe des Verlandungsprozesses engt das Röhricht die freie Wasserfläche immer mehr ein, zugleich besiedeln Erlen, Weiden, Moorbirken (Betula pubescens) oder Kiefern den bereits verlandeten Bereich. Der Bruchwald entsteht. Wächst der Torf über die ehemalige Wasseroberfläche heraus, so entsteht verstärkter Nährstoffmangel, da der Kontakt zum Grundwasser verloren geht und Nährstoffe der Vegetation nur über den Niederschlag zugeführt werden. In diesem Stadium, dem Übergangsmoor, siedeln sich erste Hochmoorpflanzen an. Bei weiterem Wachstum verschwindet der Bruchwald und schließlich bilden vor allem Torfmoose, die zahlreichen Sphagnum-Arten sowie Wollgräser (Eriophorum spec.), Moosbeere (Vaccinium oxycoccos), Binsen (Juncus spec.) und andere Hochmoorpflanzen den gewölbten Torfkörper des Hochmoores. Im Idealfall findet sich also eine vertikale Abfolge von vier Bodentypen: Unterwasserboden (zum Beispiel Grauschlammboden, auch Gyttja genannt), Niedermoor, Übergangsmoor und Hochmoor.

Ein Superlativ: Die Kendlmühlfilzen

Mit einer Größe von rund 800 Hektar sind die Kendlmühlfilzen bei Grassau im bayerischen Alpenvorland das größte Hochmoor im südostbayerischen Raum. Gemeinsam mit den Rottauerfilzen bilden sie den 1.800 Hektar großen Komplex der südlichen Chiemseemoore. Die Torfmächtigkeit der Kendlmühlfilzen beträgt ungefähr acht Meter, dabei wächst das Moor um einen Meter in 1.000 Jahren. Über Jahrhunderte wurde der Torf von Bauern als Stalleinstreu und als Brennstoff genutzt. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Torf industriell abgebaut. Vom Torfabbau im großen Stil zeugen noch heute der Torfbahnhof an der Bahnlinie München-Salzburg und Gleise der ehemaligen Feldbahn. Bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in den Kendlmühlfilzen noch Torf als Blumenerde gewonnen. Seit 1992 steht das Gebiet unter Naturschutz. In Grassau informieren zwei Museen über das Moor. So auch der Moor- und Naturlehrpfad Kendlmühlfilzen. Auf zahlreichen Tafeln erfährt der Wanderer dort über 1,3 Kilometer Interessantes von der Entstehung des Moores und seiner Tier- und Pflanzenwelt, die es dort nicht leicht haben. Denn Hochmoore sind extreme Lebensräume. Sie sind sauer, nährstoffarm und nass. Zwischen 1999 und 2001 wurden im Rahmen eines EU-Programmes ehemalige Torfabbauflächen der Kendlmühlfilzen renaturiert. Hochmoorpflanzengesellschaften mit Sonnentau, Torfmoosen und Wollgras siedelten sich seitdem wieder an (Foto: E. Langenscheidt).

Paläoböden

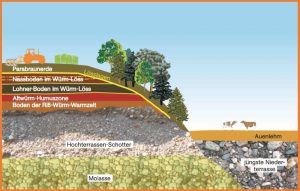

Die Ausprägung eines Bodens sowie darin enthaltene Pflanzenüberreste, zeigen dem Bodenkundler, welche Umweltbedingungen und bodenbildende Prozesse zur Zeit seiner Entstehung vorherrschten, aber auch, wie lange die Bodenbildung ungefähr dauerte. Böden können somit Hinweise auf das Klima und die Vegetation längst vergangener Jahrtausende oder Jahrmillionen geben. So zum Beispiel Böden aus einer früheren Warmzeit, die man auch als Paläoböden (von griechisch palaíos = alt) bezeichnet. Allein ihre Anwesenheit zwischen zwei eiszeitlichen Ablagerungen liefert den Beweis, dass es in der Geschichte der Landschaft mehrere kalte Phasen mit dazwischen liegenden wärmeren Zeiten – nur in denen war Bodenbildung möglich – gegeben haben muss. So findet sich im Alpenvorland in Lössablagerungen der Würm-Eiszeit über Hochterrassenschottern der Riß-Eiszeit eine Abfolge von mehreren fossilen Böden, sodass wiederum von einem Eiszeitkomplex mit dem Wechsel von Stadialen und Interstadialen gesprochen werden kann, was auch für ältere Eiszeiten zutrifft (Riß, Mindel und frühere).

Die Abbildung zeigt schematisch eine Bodenabfolge, die im nördlichen Alpenvorland des Chiemgaus bei Lössablagerungen (in situ und umgelagert) der Würm-Eiszeit über rißzeitlichen Hochterrassenschottern anzutreffen ist. An der Oberfläche der jüngsten eiszeitlichen Ablagerungen hat sich eine Parabraunerde entwickelt. Darunter sind im Würmlöss so genannte Nassböden ausgebildet, die Merkmale eines Pseudogleys zeigen (zum Beispiel Rostfleckung). Ihnen folgt der Lohner Boden [erstmals beschrieben vom Quartärgeologen Arno Semmel (1929-2010), benannt nach dem Typusprofil nahe des Fritzlarer Stadtteils Lohne im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis südwestlich von Kassel]. Der Boden, eine Braunerde, ist nach Altersbestimmungen mittels Thermolumineszenz etwa 30.000 Jahre alt und findet sich auch in würmzeitlichen Ablagerungen in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Er ist demnach in die Denekamp-Warmzeit, die letzte wärmere Phase der Würm-Eiszeit vor dem beginnenden Hochglazial einzuordnen. Nach einer humusreicheren Bodenbildung (Humuszone) folgt schließlich ein Boden der Riß-Würm-Warmzeit. Boden entsteht, wenn das Bodenleben aktiv ist und Wasser in flüssiger Form zur Verfügung steht. Zur Bodenbildung braucht es zudem Zeit: Jahrhunderte bis Jahrtausende. Während einer Kaltzeit, insbesondere auf ihrem Höhepunkt, ist der Boden bis in größere Tiefen gefroren und taut nur in den Sommermonaten oberflächlich auf. Man spricht auch vom Dauerfrostboden, wie er heute etwa in Sibirien anzutreffen ist. Dauerfrost bedeutet Inaktivierung allen Lebens. Bodenbildungen innerhalb eiszeitlicher Ablagerungen sind daher Beweis für längere Warmphasen und sprechen wiederum dafür, bei der klassischen Gliederung des Pleistozäns von Eiszeitkomplexen auszugehen (Grafik: E. Langenscheidt, nach A. Semmel 1993:79).

Literatur

Langenscheidt, E. & Stahr, A. (2011): Berchtesgadener Land und Chiemgau. Eine Geschichte von Bergen, Tälern und Seen.- 190 S., 283 Abb.; Heidelberg (Spektrum Akademischer Verlag).

Semmel, A. (1973): Periglaziale Umlagerungszonen auf Moränen und Schotterterrassen der letzten Eiszeit im deutschen Alpenvorland.- Z. Geomorph. N.F., Suppl. Bd. 17, 118-132; Berlin, Stuttgart (E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung).

Semmel, A. (1993): Grundzüge der Bodengeographie.- 127 S., 41 Abb., 2 Taf.; Stuttgart (Teubner).

(13 Benutzer, Mittelwert: 4,92 Sterne von 5)

(13 Benutzer, Mittelwert: 4,92 Sterne von 5)